「前に防水工事をしたから安心」──そう思っていませんか?

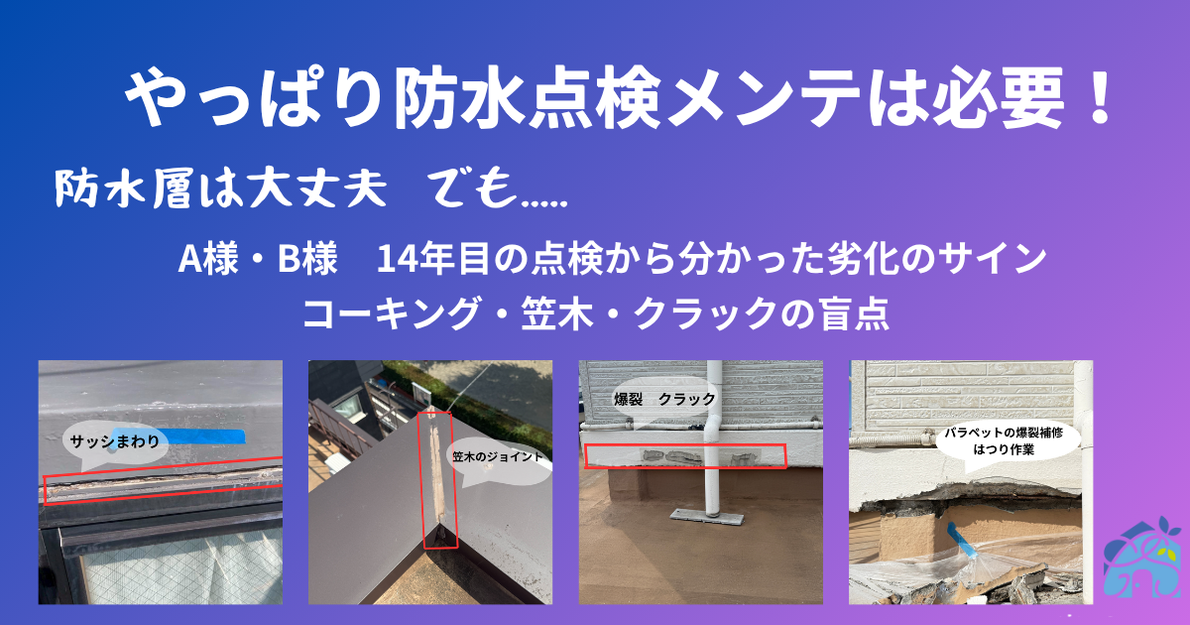

見た目は変わらなくても、屋上・外壁・笠木・コーキングなど、建物の“見えない劣化”は少しずつ進行します。本記事では、15年前・14年前に屋上防水工事を実施されたA様・B様の点検事例をもとに、なぜ定期的な防水メンテナンスが必要なのか、どのタイミングで何をすべきかをわかりやすく解説します。

【A様のケース】:屋上防水から15年、見えないところで進む劣化

A様の建物は、約15年前に屋上防水工事を実施。今回の点検で、防水層の極端な亀裂などは見当たらないものの、最近の環境変化(猛暑日の増加・豪雨・強風の増加など)による影響もあり、防水層の一部に膨れのような浮いている部分が確認できました。ウレタン防水層がダメージを受けていると思われます。さらに笠木(手すり上部)のジョイント部の劣化、外壁のクラック(ひび割れ)、搭や・パラペット部分の爆裂(内部の鉄筋腐食によるコンクリートのならみ)も確認できました。これらは屋上からの漏水だけでなく、外壁や笠木からの雨水侵入リスクも示唆する ”見えない劣化”です。

【対応方針】

- 屋上防水の施工(現況に応じてシート/塗膜を選定)

- 笠木ジョイントの再シール・金物補修

- 外壁クラック補修(Uカット・シール等)

- 爆裂部の斫り出し+防錆+断面修復

以上の補修施工をご提案させて頂きました。

屋上のみの更新では“雨水の入り口”が残るため、建物全体での止水設計が重要です。

【B様のケース】:防水層は良好でも、トップコートや外壁が危険信号

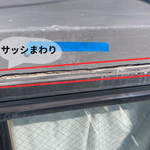

B様の建物は、約14年前に屋上防水工事を実施。点検の結果、防水層自体は良好な状態を保ってましたが、表面保護のトップコートが劣化してました。2階バルコニーの防水状況は、日がそれほど当たらないようで、トップコートも問題ない状況です。屋上ではなく南面の外壁側からの雨水侵入が疑われ、タイル目地の剥離・サッシまわりのコーキング劣化も見られました。劣化が進む原因として日当たりが良いため、紫外線の影響でコーティング材やコーキング材、タイルの目地材の劣化が早いことも考えられます。外壁の微細な隙間からの浸水は、室内の天井・壁のシミや漏水トラブルに直結します。

【対応方針】

- 屋上:トップコート施工(耐候・高反射等を選定)

- 外壁南面:外壁専用防水材-セブンSで防水施工。

- サッシまわり:コーキング打替え

- 3階バルコニー:トップコート施工(2階バルコニーはそれほど日が当たらないので問題なし)

以上の補修施工をご提案させて頂きました。

”防水層が無事=安心”ではなく、保護層や外壁の止水ディテールの維持が肝要です。

防水工事は「一度やったら終わり」ではない理由

防水層は紫外線・温度差・風雨・酸性雨・飛来物などの影響を受け続けます。近年は猛暑や局所的な集中豪雨が増え、想定以上の負荷がかかるケースも。定期点検(目安:10〜15年 環境や仕様により前後)は、劣化の早期発見と補修範囲の最小化につながり、結果的に総コストを抑える”最良の節約”です。

セルフチェック:こんな症状が出たら点検を!

- 表面の色ムラ・チョーキング(白い粉)

- トップコートのはがれ・ふくれ・ひび割れ

- 笠木ジョイントやサッシまわりのコーキング切れ

- 外壁タイルの浮き・目地の剥離

- 天井・壁のシミ、室内のにおい

点検〜ご提案〜施工までの流れ

- 現地調査・ヒアリング

- 必要に応じて赤外線・打診検査

- 劣化部位の可視化(写真・図面)

- 複数案でお見積り(屋上のみ/外壁含む 等)

- ご説明・仕様確定

- 施工

- 完了確認・保証

まとめ:小さな劣化の早期発見が、建物寿命とコストを左右します

A様・B様のように、同じ“屋上防水”でも劣化の進み方や“雨水の入り口”は建物ごとに違います。

定期点検で全体を俯瞰し、最小限の工事で最大の安心を確保しましょう。

電話:048-929-1749(受付 9:00~18:00)

フォーム:ホームページから24時間受付

よくある質問(防水メンテナンス)

Q. 防水は何年おきに点検すべき?

A. 目安は10〜15年です。環境(強い日射・豪雨・強風)や仕様により前後します。

Q. 屋上防水が無事なら安心?

A. 屋上が良好でも、外壁・笠木・サッシ周りの劣化が雨水侵入の入口になることがあります。

Q. トップコートの再施工は必要?

A. はい。トップコートは“防水層の保護”。劣化放置は防水層に直結します。

Q. まずは何をお願いすればいい?

A. 現地点検(無料)をご依頼ください。写真と共に最適なプランをご提案します。